Ferrocarriles

Nueve horas, dos transbordos y mucha paciencia. Eso requiere, en el

mejor de los casos, viajar en tren entre Madrid y Lisboa. Pese a estar

separadas por apenas 500 kilómetros, todavía no existe una conexión de

alta velocidad y ni siquiera directa entre ambas capitales, una promesa

que los dirigentes de España y Portugal arrastran desde 2003.

Las dos ciudades, de hecho, están peor conectadas hoy que en 1881,

cuando se inauguró la línea ferroviaria Madrid-Lisboa. Es una anomalía

dentro del territorio comunitario: Berlín y Varsovia, a una distancia

similar, están unidas por siete trenes diarios de unas cinco horas de

duración, mientras que París y Ámsterdam tienen cerca de veinte enlaces

de unas cuatro horas. Madrid y Lisboa, por contra, perdieron su última

conexión directa en 2020, cuando por falta de rentabilidad dejó de

funcionar el Lusitania, un trenhotel nocturno de algo más de diez horas,

frente a las seis que se tarda en coche y la hora y media del avión.

De acuerdo con las fuentes consultadas por El Orden Mundial y el medio portugués Mensagem,

la unión ibérica tampoco estará lista para 2030. Era el objetivo fijado

hasta ahora por la Comisión Europea y el Gobierno español de cara al

Mundial de fútbol que acogerán ese mismo año Portugal, Marruecos y la

propia España. Sin embargo, el tren de alta velocidad que unirá ambas

capitales no entrará en funcionamiento como mínimo hasta 2034, un cuarto

de siglo después de la fecha establecida por las primeras promesas

oficiales. Así lo asume la Comisión Europea en el plan de ejecución de la infraestructura que acaba de aprobar tras dos años de espera.

Pero incluso esa fecha es improbable: a día de hoy, se ha

construido menos de la mitad del trazado y otra mitad está aún pendiente

de licitar, incluyendo un nuevo puente sobre el Tajo en Lisboa y un

polémico viaducto sobre el mismo río en Toledo.

El Gobierno español, a través del comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, se comprometió “taxativamente”

a mediados de octubre de este año a tener lista su parte del trazado de

alta velocidad para 2030, pese a que el paso por Toledo —de 200

kilómetros de longitud— sufre un bloqueo político entre el Gobierno

autonómico y el nacional que ya dura casi dos décadas. Antonio García,

coordinador de la organización Sudoeste Ibérico en Red, la principal

plataforma en defensa de la conexión, acusa de mentir al Gobierno y

asegura que este plazo es “irrealizable”. En su opinión, la fecha de

2034 también es “difícil de creer”.

Ha sido imposible conseguir una sola declaración oficial del

Gobierno español sobre este asunto: ningún representante del Ministerio

de Transportes ni de sus empresas públicas Adif y Renfe ha contestado a

las preguntas de El Orden Mundial. Renfe se negó incluso por

correo a dar más información sobre un servicio que simplemente “no se

presta en la actualidad”. Tampoco ha sido posible conocer la opinión del

actual Gobierno portugués.

|

| Estación de Atocha (Madrid) / Inês Leote/Mensagem de Lisboa |

¿Qué ha ocurrido entonces para que la Raya siga siendo una frontera

insalvable en tren? Las razones apuntan sobre todo a Portugal: el

documento de la Comisión señala las “limitaciones técnicas y

financieras” lusas como principal causa del retraso. Pero los motivos

van mucho más allá: el miedo de Lisboa a que Madrid absorba parte de su

actividad económica y la priorización de la conexión Lisboa-Oporto-Vigo

se ha traducido en constantes ambigüedades y giros de guion que han

desincentivado un esfuerzo común. Asimismo, España encadena importantes

retrasos en la llegada del AVE —el tren de alta velocidad— a la región

fronteriza de Extremadura, la más maltratada del sistema ferroviario español.

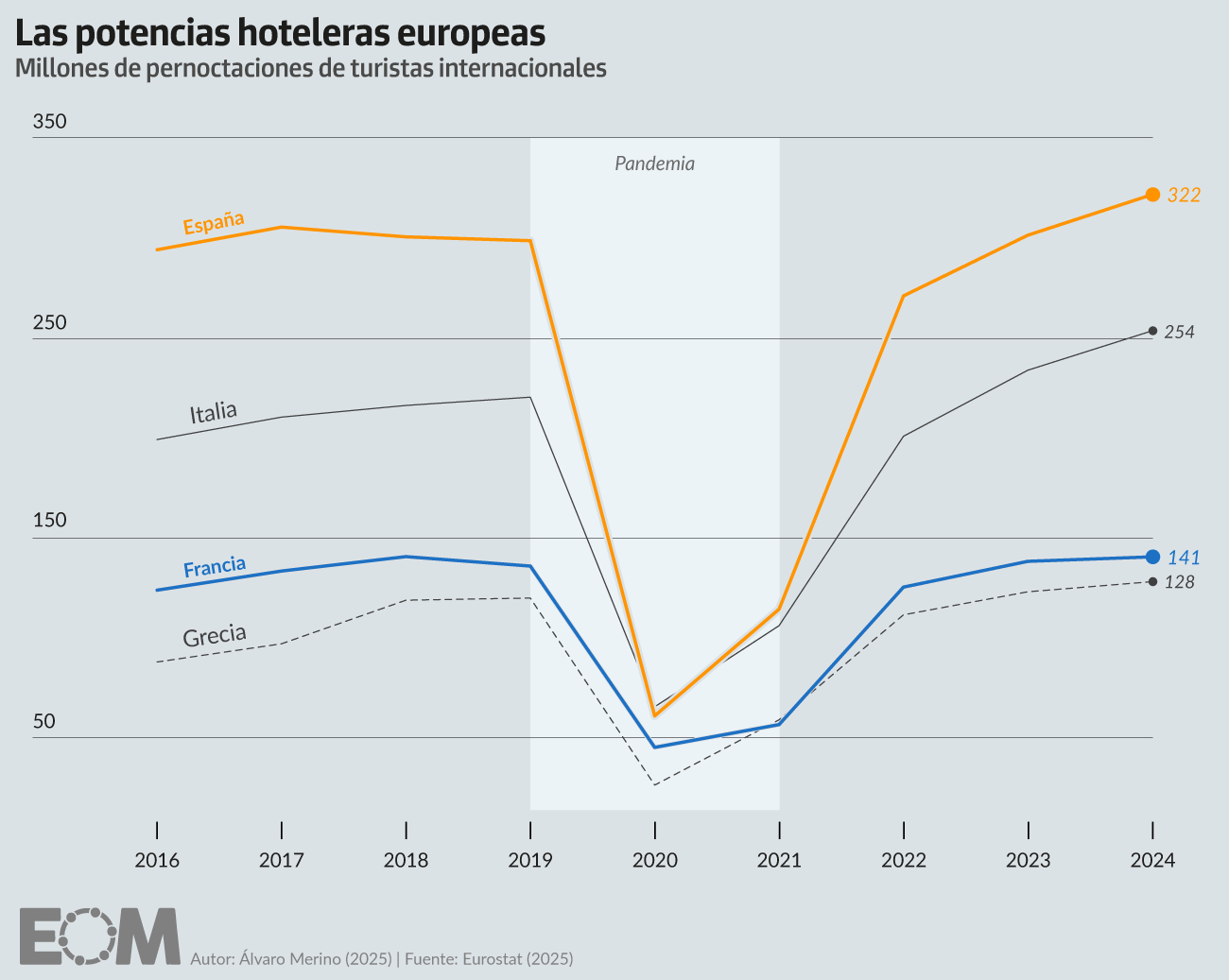

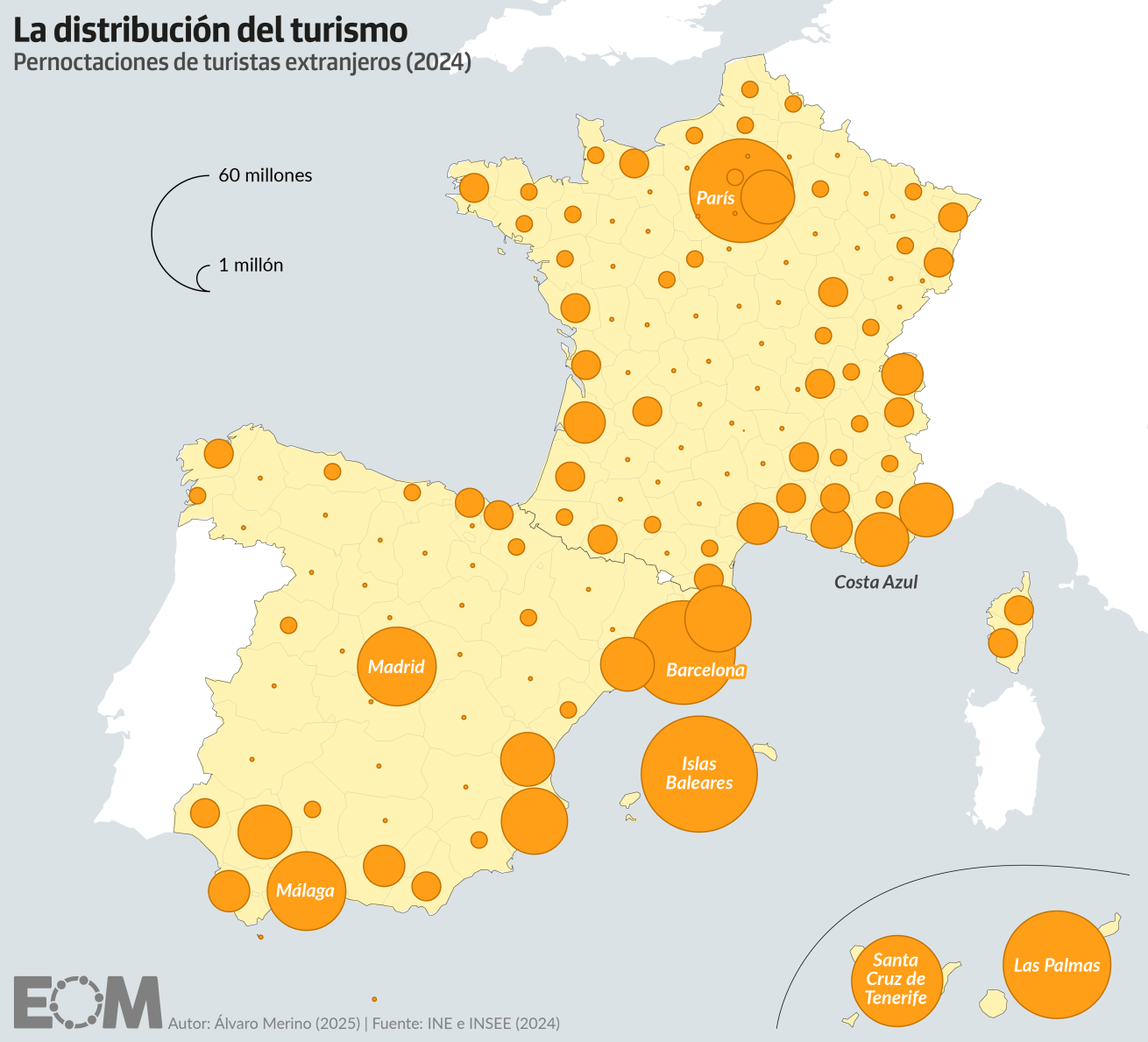

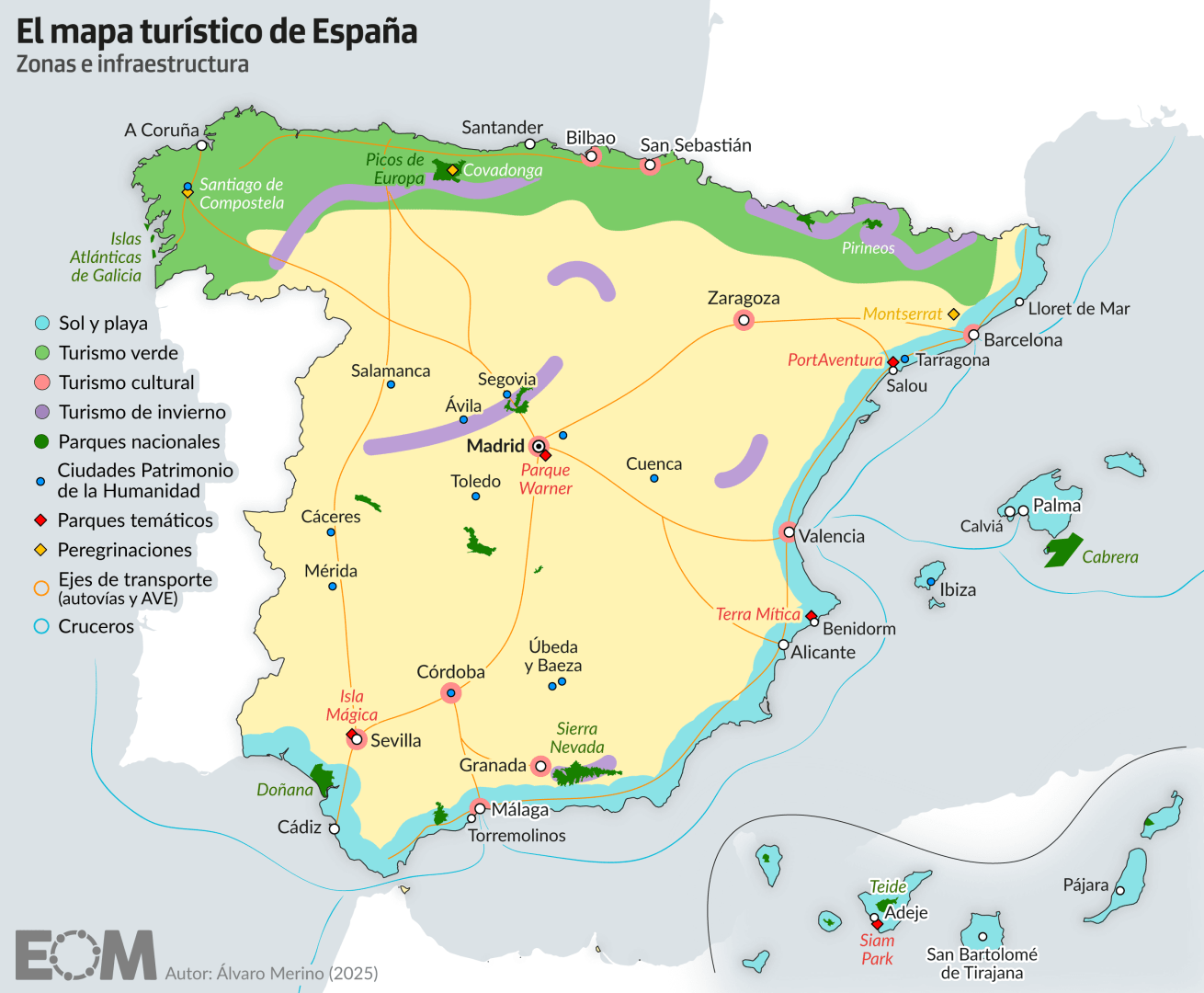

La ausencia de un tren directo contrasta con las fuertes relaciones

comerciales y turísticas entre ambos países. Portugal es el cuarto gran

destino de las exportaciones españolas —por delante de toda América

Latina—, mientras que España es el primer socio comercial de Portugal,

según Eurostat. Al mismo tiempo, el turismo entre ambos países rozó los

diez millones de viajeros en 2024, y el trayecto Madrid-Lisboa destaca

por ser la segunda conexión aérea internacional con mayor volumen de

pasajeros en España, sólo por detrás de Roma, según datos de Aena.

|

| Estación de Santa Apolonia (Lisboa) / Inês Leote/Mensagem de Lisboa |

Destino: Lisboa

│ Tren │ Origen ↑ │ Destino ↓ │ Salida │ Llegada │ Tipo │

├─────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────│

│ 00190 │ Madrid-Atocha Cercanías │ Badajoz │ 08:51 │ 13:26 │ Alvia │

En la estación de Atocha, el tren de las 08:51 con destino a

Badajoz, el primero de la mañana, va lleno. Es un martes de agosto en

uno de los dos grandes nodos ferroviarios de Madrid, y, aunque hay

bastantes turistas, pronto el vagón cafetería revela un tema de

conversación candente sobre las conexiones ferroviarias en el centro y

oeste peninsular: “¿Por aquí es por donde pasará el AVE?”.

El proyecto para conectar Extremadura con un tren de alta velocidad se remonta al año 2000. El entonces ministro de Fomento, el popular Francisco Álvarez Cascos, aseguró

que la región contaría con su propia conexión rápida para 2010. No era

un año al azar: la Unión Europea, siempre vehemente en temas de cohesión

territorial y conectividad, había marcado ese límite para establecer la

línea entre Madrid y Lisboa, que sería aprovechada para dotar a

Extremadura de conexiones de alta velocidad.

En 2003 se firmó el acuerdo bilateral entre ambos países y las

obras comenzaron al año siguiente. Los retrasos fueron habituales desde

el primer momento, aunque sería la crisis de 2008, que mordió con gran

dureza a los dos países ibéricos, la que terminaría por echar todo al

traste. Finalmente, Portugal suspendió el proyecto en 2011.

Al contrario que en España, donde la alta velocidad se fue

instaurando como una bandera del desarrollo territorial, el tren en

Portugal se convirtió en un tabú. Uno impulsado por la corrupción y la

sensación generalizada de despilfarro asociada al mandato del primer

ministro socialista José Sócrates (2005-2011), sobre todo a partir del

trauma de la gran recesión. Mientras en España los sucesivos presidentes

trataban a duras penas de mantener viva la promesa del conservador José

María Aznar de 1999 de llevar el AVE a todas las capitales de

provincia, en el país vecino se enterraron los planes ferroviarios.

La alta velocidad en Europa

Esto explica que España tardase poco en parchear una solución para

evitar la defunción del gran proyecto: al poco de llegar al poder, el

Gobierno del también popular Mariano Rajoy anunció una conexión

con Extremadura mediante trenes rápidos en 2015, aunque tampoco se

cumplió. Lo mismo sucedió con la nueva promesa de que el corredor

extremeño estaría funcionando en 2019. Ya con el PSOE en el Gobierno,

una nueva fecha cayó en saco roto: 2020. Finalmente, estos trenes

comenzarían a circular en 2022, aunque todavía queda mucho para que

pueda funcionar el AVE que se prometió allá por el cambio de milenio.

La conexión Madrid-Lisboa va más allá de las dos capitales. Ambas ciudades forman parte del Corredor Atlántico,

un proyecto ferroviario europeo anunciado en 2013 para unir la

península ibérica con Francia y Alemania y descongestionar las

carreteras. Con un 96% y un 86%, respectivamente, de las mercancías

viajando en transporte rodado a nivel interno, España y Portugal superan

con creces la media europea del 78%. Por eso Bruselas identifica la

conexión entre Madrid y Lisboa como “el principal eslabón perdido” del

Corredor Atlántico.

El Corredor Atlántico

Hoy, la primera parte de este viaje se cubre con un Alvia, un tren

híbrido de alta velocidad que, sin embargo, une Madrid con Badajoz a una

velocidad media de 105 km/h —Bruselas habla de alta velocidad a partir

de los 200—. Cada día, ocho trenes, cuatro en cada sentido, cubren el

recorrido, que cuenta con diez paradas y que atraviesa ciudades como

Mérida, Cáceres, Plasencia o Badajoz, última estación antes de la

frontera con Portugal.

El trayecto, con una duración de cuatro horas y media, no da para

más. Es una suerte de hijo bastardo de todos los proyectos que han ido

salpicando el mapa ferroviario del trazado Madrid-Extremadura-Lisboa:

trufado de infraestructuras pendientes de terminar, con vías de ancho

ibérico y un trazado donde convive la electrificación con trenes diésel y

desvíos para evitar estaciones incompatibles con la alta velocidad.

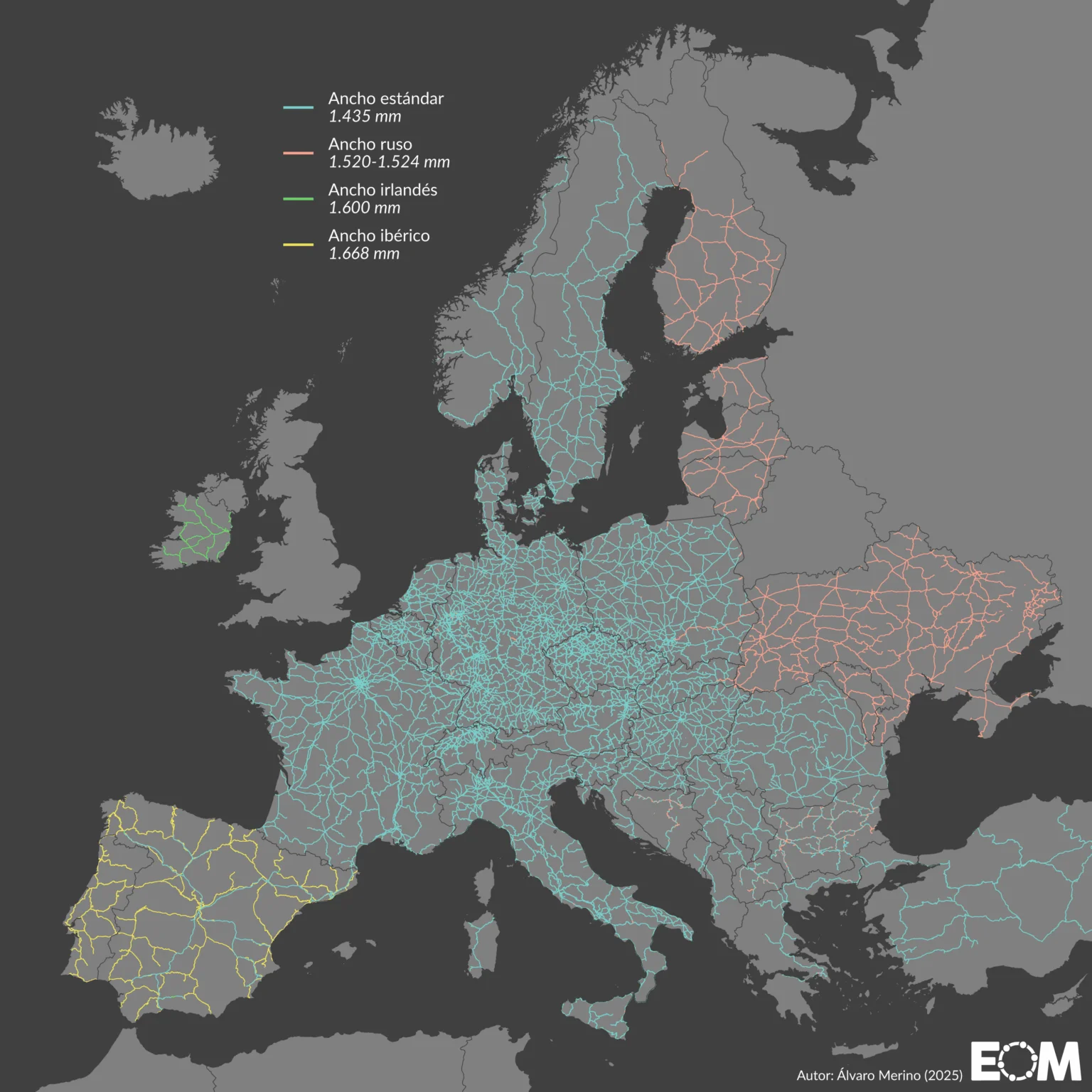

La complicada orografía de la península ibérica

y la necesidad de usar locomotoras más potentes obligó a implantar vías

de tren más anchas que el estándar internacional —1.668 milímetros

frente a 1.435— en el siglo XIX. La alta velocidad española sí se

construyó ya en ancho internacional, pero no ha sucedido así con el

nuevo trazado extremeño ni con la alta velocidad portuguesa. Eso

imposibilita su integración con el AVE y el resto del Corredor

Atlántico. Además, Bruselas exige que los nuevos proyectos usen el

estándar internacional, por lo que en algún momento Madrid y Lisboa

habrán de reconvertir el ancho de vía de su conexión.

│ Tren │ Origen ↑ │ Destino ↓ │ Salida │ Llegada │ Tipo │

├─────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────│

│ 482 │ Badajoz │ Entroncamento │ 14:09 │ 15:55 │ Regional │

Al llegar a la estación de Badajoz, los viajeros se refugian de los

40 °C que marca el termómetro situado fuera de la terminal. “Con menos

paradas se podría hacer el viaje en mucho menos tiempo. Es uno de los

motivos de que haya tanta demanda de AVE, aunque creo que la gente no

sabe lo que eso significa hasta que lo conoce, sobre todo por los

precios”, asegura una trabajadora de Adif en la estación de tren de la

ciudad. También comenta que en esta época del año hay una demanda

importante para viajar a Lisboa y otras zonas de Portugal.

La terminal pacense, inaugurada hace más de medio siglo y situada

en el noroeste de la población, apenas está separada de la frontera

portuguesa por dos kilómetros. La Raya es una arteria esencial para la

región extremeña, muy dependiente de sus relaciones sociales y

económicas con el país vecino. En 2024, sólo las exportaciones de

Extremadura a Portugal sumaron más de 900 millones de euros, un 3,4% del PIB regional.

“Es una anomalía indigna contraria a los principios de la Unión

Europea”, afirma Antonio García, de Sudoeste Ibérico en Red. En lugar de

ser un lugar de encuentro y desarrollo económico, la falta de conexión

ha convertido la Raya en “un muro de 200 kilómetros de ancho que genera

despoblamiento y bajas rentas”.

De hecho, desde Badajoz no es posible llegar a Lisboa de forma

directa. Antes es necesario tomar un viejo tren diésel fabricado en 1954

y remodelado en el 2000, de un único vagón, que atraviesa la mitad

oeste de Portugal en una diagonal que se aleja de la capital antes de

llegar al municipio de Entroncamento. El traqueteo y la sensación de

viajar en un medio de transporte anacrónico son una constante durante

las cerca de tres horas que dura el trayecto. Vecinos de los pueblos y

excursionistas suben y bajan del vetusto vagón, que avanza perezoso a lo

largo de 150 kilómetros realizando 17 paradas.

│ Tren │ Origen ↑ │ Destino ↓ │ Salida │ Llegada │ Tipo │

├───────┼─────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────│

│ 512 │ Entroncamento │ Lisboa Santa Apolonia │ 15:59 │ 17:00 │ Intercidades │

Entroncamento es probablemente el gran símbolo histórico del

sistema ferroviario luso. La ciudad, de apenas 20.000 habitantes, nació a

mediados del siglo XIX gracias a su posición estratégica en el centro

del país, y debe su nombre a la centralización de las nuevas conexiones

ferroviarias que se estaban construyendo en el país. Su estación, un

espacio apacible dominado por el blanco de las fachadas, sigue siendo el

punto de unión de la red de trenes del país. Desde allí, para llegar a

Lisboa es necesario tomar un tren de una hora que cubre Intercidades de

Portugal, un servicio de larga distancia que podría pasar por un

cercanías cualquiera en España.

Cosiendo la Raya

Tras décadas guardado en el cajón, el entonces primer ministro

socialista, António Costa, desempolvó en 2022 el Plan Ferroviario

Nacional para tejer una red de alta velocidad en Portugal. La buena

sintonía entre su Ejecutivo y el de Pedro Sánchez, del mismo color

político, permitió entonces impulsar la ruta Madrid-Lisboa, aunque ambos

dirigentes no lograron ponerse de acuerdo con las fechas.

Mientras Madrid insistía en 2030, Lisboa hablaba de 2032 y

después de 2034 a la vez que se aferraba a la idea de unir primero

Oporto con Vigo. En mayo del año pasado, el sucesor de Costa, el

conservador Luís Montenegro, se comprometió por fin a acelerar la

conexión ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, y anunció

la construcción de un nuevo aeropuerto en Lisboa al otro lado del Tajo,

una decisión que llevaba pendiente desde 1969.

Ese paso, sin embargo, no se ha producido a costa de la unión por

el norte. Al contrario: Lisboa es consciente de que para la Comisión

Europea la prioridad es el enlace entre las capitales, y ha aceptado

construir al mismo tiempo las dos rutas para que ambas puedan recibir

financiación europea. El reciente decisión de implementación de Bruselas

supone un espaldarazo a esa estrategia al fijar ambas rutas para 2034.

Preguntada por El Orden Mundial, la Comisión Europea

defiende que “España y Portugal están plenamente comprometidas con

completar la conexión, y ya se están logrando avances concretos”.

También cifra su apoyo a la conexión hasta ahora en 235 millones de

euros para la ruta Évora-Elvas y cerca de 1.000 millones para España.

Sin embargo, si bien las autoridades portuguesas coinciden en que es

necesario vertebrar la península ibérica, tienen muy claro que antes

necesitan cohesionar su propia faja atlántica.

Portugal aún no tiene ningún kilómetro de vía de alta velocidad en

uso y el eje Lisboa-Oporto-Vigo requiere construir una nueva Linha do

Norte. Dando continuidad a la postura de António Costa, el propio Luís

Montenegro quiso “dejar claro” tras la cumbre hispano-lusa de 2024 que

su “prioridad” es la conexión gallega y que la de Madrid era “una

segunda prioridad”. Tiene sentido: en 2008 se creó la eurorregión

Galicia-Norte de Portugal, un área que comparte lazos sociales,

económicos y un intenso flujo de vehículos. También un tren directo

entre Oporto y Vigo en funcionamiento hasta este mismo mes de agosto,

cuando Renfe incluyó sin dar explicaciones un transbordo en la ciudad

portuguesa Viana do Castelo para el conocido como Tren Celta.

Frederico Francisco, diputado en la Asamblea de Portugal por el

Partido Socialista y antiguo asesor del Gobierno en materia de

transporte, va más allá y afirma que la conexión Lisboa-Madrid “no es

tan interesante desde el punto de vista comercial como puede parecer”.

Para el parlamentario, el número de pasajeros —1,9 millones en 2024— es

muy jugoso para una conexión aérea, pero no para el tren: “Hacer una

línea totalmente nueva para luego tener cinco o seis trenes diarios por

sentido es una inversión demasiado grande”. De hecho, Francisco piensa

que la llegada a Lisboa le ha servido a España para justificar la

viabilidad del AVE a Extremadura.

Más allá de la negociación política y la conexión norte, está claro

que las obras del trayecto Madrid-Lisboa han entrado en su fase

decisiva. El eje de alta velocidad de Extremadura está prácticamente

listo tras la electrificación del tramo Plasencia-Badajoz en 2023, a lo

que hay que sumar la inminente finalización del recorrido entre Évora y

Elvas del lado portugués, que podría reducir a la mitad —una hora y

media— el tiempo del viaje desde la frontera española hasta Lisboa el

próximo año. También avanzan a buen ritmo las obras del recorrido

Plasencia-Talayuela, en el límite entre Extremadura y Toledo, que

estarán listas para 2028 y acortarán el viaje otra media hora.

Pero aún queda mucho por hacer. La ausencia de un proyecto político

consensuado y por tanto de una inversión decidida se ha traducido en la

división de la línea en multitud de subtramos cuyo diseño y

adjudicación han seguido caminos diferentes. Esa falta de perspectiva ha

redundado, inevitablemente, en multitud de flecos sueltos y un

recorrido parcheado de difícil integración que hace imposible seguir

apuntando a 2030.

La reconversión del ancho de vía es un ajuste pendiente, pero

también la modernización de las señales portuguesas. El país luso

utiliza un sistema de señalización y seguridad obsoleto —su fabricante

ha dejado de comercializarlo— e incompatible con el esquema español y

los estándares europeos. Eso imposibilita que tanto los trenes de Renfe

como de Comboios de Portugal puedan cruzar la frontera. Aunque la

operadora lusa ha logrado impulsar un software para traducir su

esquema al Sistema Europeo de Control de Trenes, todavía está en fase

de prueba y no hay una fecha para la integración de ambos sistemas.

Los anchos de vía europeos

Mientras se resuelven esos contratiempos, la ausencia de un tren

directo sigue dando lugar a un vacío logístico que beneficia a otros

medios de transporte más contaminantes, como el avión o la carretera.

Tanto es así que el 90% del tráfico entre España y Portugal sucede por

carretera, según datos de 2019 del Observatorio Transfronterizo

España-Portugal, a lo que se suman cerca de cuarenta vuelos diarios y

veinte autobuses de línea. También resulta beneficiado el grupo francés

Vinci, que en 2013 se hizo con la concesión de los diez principales

aeropuertos de Portugal durante cincuenta años. Además, Vinci participa

en la empresa concesionaria de los dos puentes que cruzan el Tajo en

Lisboa.

Pero las consecuencias de la desconexión ibérica no se limitan al

transporte de pasajeros. Juan Manuel Martínez, presidente de la

Asociación Española del Transporte, asegura que los problemas de

señalización en Portugal también están afectando al transporte

ferroviario de mercancías, donde existen servicios a Lisboa a través de

Huelva y Badajoz o a la mitad norte del país luso a través de Galicia.

“¿Podría haber muchas más? Sí, podría. Hay mucha más demanda en el

mercado que servicios que se estén cubriendo”. Es el caso de la conexión

de Salamanca con la región vecina de la Beira Alta, donde se acumulan enormes retrasos en la electrificación del lado español.

El vacío del tren también obstaculiza el transporte de mercancías a

través de los puertos atlánticos de Portugal. Ocurre especialmente en

los puertos de Sines, cercano a Lisboa, o de Leixões, a pocos kilómetros

de la frontera con Galicia, ambos con grandes inversiones

para modernizar y ampliar sus terminales. Por el contrario, los puertos

mediterráneos españoles emergen como otros grandes beneficiados de la

desconexión ibérica, ya que ven bloqueada la competencia de la fachada

atlántica.

El Tajo, la última frontera

El segundo tren de la mañana entre Madrid y Toledo llega con media

hora de retraso. Con una duración prevista de apenas 34 minutos, la

demora duplica el tiempo de viaje. Pero no hay suspiros, quejas o

reclamaciones. El tren va cargado de turistas más preocupados de que su

maleta no salga rodando —los maleteros se han quedado pequeños y han

colapsado el pasillo— que de la hora de llegada.

|

| Estación de Entroncamento / EOM |

Ya en Toledo, la estación de tren, un monumento neomudéjar de 1919

declarado Bien de Interés Cultural, sirve de puerta de entrada a una

ciudad que en 2024 batió récords al recibir a más de un millón de

turistas. Entre trabajadores y visitantes, los quince trenes que llegan a

diario desde Madrid acostumbran a ir llenos.

La red ferroviaria española mira hacia Madrid, y Toledo no es una

excepción. Su estación es incluso terminal: la línea de tren se acaba al

llegar al andén. El debate sobre su prolongación hasta Extremadura dura

ya casi dos décadas sin que se haya instalado un solo kilómetro de vía.

Desde la publicación del estudio informativo del proyecto en 2008, la

decisión sobre el paso por Toledo de la conexión Madrid-Lisboa se fue

enquistando hasta convertir a la capital castellanomanchega en el último

gran obstáculo de la unión ibérica.

El debate en realidad se resume a un puente. El Ministerio de

Transportes quiere construir una nueva pasarela sobre el Tajo que enlace

con el trazado actual, el cual acaba a dos kilómetros del casco

histórico toledano. Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha

—también en manos del PSOE— aboga por construir una nueva estación a las

afueras de la ciudad para alejar el trazado ferroviario del centro.

Según Javier Esquinas, portavoz de la Asociación de Usuarios de Tren

de Toledo, esta última opción condenaría al abandono a la estación

actual, como ha sucedido en Cuenca. Esquinas cree que los servicios a

Madrid —que la propuesta de la Junta mantendría en la histórica

estación— terminarían desviándose a la nueva terminal de alta velocidad,

complicando el acceso a los vecinos del centro. En su opinión, la

postura del Gobierno autonómico es “cortoplacista” e “interesada”, ya

que prefiere proyectar una nueva estación cerca de su propio complejo

administrativo antes que mejorar cuanto antes la conectividad de sus

principales nodos, Toledo y Talavera de la Reina, sin conexión

ferroviaria a día de hoy.

La justificación de sacar la estación de alta velocidad de la

ciudad es que construir un viaducto que continúe el recorrido actual

haría peligrar el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad que

ostenta Toledo al interferir en la vista al casco antiguo. En efecto, la

construcción de un puente en Dresde (Alemania) ya conllevó la exclusión

del Valle del Elba de la lista de la Unesco en 2009, aunque la obra se

sometió a referéndum y su uso estaba destinado al tráfico rodado. En

Toledo, ni siquiera se ha discutido el diseño de la pasarela, que además

discurriría paralela a otro puente de carretera ya construido y

terminaría en un parque poco frecuentado y relativamente alejado del

casco histórico.

La alternativa del AVE

Las fuentes consultadas por El Orden Mundial indican que la

apuesta por la alta velocidad que ha caracterizado al proyecto desde su

comienzo está bloqueando la puesta en marcha de conexiones alternativas.

En este sentido, ya es posible implementar un tren directo, funcional y

comercialmente viable adaptado a las posibilidades actuales entre

Madrid y Lisboa.

Según Antonio Garcia, de Sudoeste Ibérico en Red, el año que

viene podría funcionar un servicio de seis horas de duración con un

único transbordo en Badajoz, pero no hay ningún plan para implementarlo.

“Si no son 250 km/h, no interesa”, lamenta Pau Noy, presidente de la

Alianza Ibérica por el Ferrocarril, que también carga contra la falta de

servicios regionales a causa de esta “obsesión por el AVE”. La

plataforma asegura que, una vez acabado el tramo Évora-Elvas, el tiempo

de viaje se puede reducir a cinco horas si se recortan paradas, y propone seis conexiones diarias entre las dos capitales, incluyendo dos nocturnas que llegarían hasta Barcelona.

Asimismo, el plan de ejecución europeo explicita que “es

necesario garantizar una fase intermedia”, aunque es más comedido con

los tiempos: “Servicios directos de trenes de alta velocidad de

aproximadamente cinco horas a más tardar en 2030”.

En el lado portugués, el Tajo también emerge como la última frontera a

salvar. Lisboa cuenta con apenas dos puentes muy saturados, que no

podrían acoger una nueva conexión ferroviaria de alta velocidad con

Madrid. Eso hace necesaria la construcción de una tercera travesía sobre

el río, más aún ahora que ya se ha decidido el emplazamiento del nuevo

aeropuerto en la ribera sur. La intención del Ejecutivo portugués es que

la terminal entre en servicio en 2031 y que el puente esté finalizado

para 2034.

Sin embargo, los antecedentes, las diferencias en las prioridades

políticas y la envergadura de las obras pendientes no invitan al

optimismo. Dos décadas y media después del vencimiento de las primeras

promesas, el tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid está hoy más

cerca de volver a retrasarse que de cumplir el enésimo objetivo oficial.